В июне 1919 года я был назначен Уполномоченным Главархива по Тамбовской губернии.

В Тамбове тогда еще было сытнее, чем в Москве, но вскоре положение ухудшилось: приходилось по месяцам питаться чечевицей или пшенной кашей, без хлеба, соли и масла.

Если без сахара можно обойтись сравнительно легко, то отсутствие соли причиняет мучения, и однажды за 3 фунта соли я отдал новые хорошие ботинки.

Плохо было и с отоплением, хотя Тамбов и был окружен лесами: подлая Соввласть не разрешала пользоваться лесом, и даже павшие ветки и сучья жители собирали тайком.

Подобную же политику Соввласти я наблюдал и в другом случае: в 1920-м году в разных местах России ощущался острый недостаток соли, а когда я проезжал в том же году по Оренбург-Ташкентской железной дороге, то возле Эмбы видел целые горы соли, которою запрещалось пользоваться и которую от населения охраняли часовые.

Так, Соввласть своею гнусною политикою умышленно создавала холод и голод. Кто испытал на себе ужасы Совжизни, тот вполне понимает, что человек, совершенно изголодавшийся и исхолодавшийся, органически не может думать о каком-бы то ни было сопротивлении власти.

Такие совершенно истощенные люди поглощены одним только стремлением насытиться и согреться, ум их не может работать, а телесная сила в полном упадке: они обращены в рабов-животных.

Именно подобное состояние населения и нужно Соввласти, которая этим способом обеспечивает себе почти полное отсутствие сопротивления в стране.

Раз и навсегда следует заметить, что революции делают только сытые люди, а истощенные и обессиленные для этого не годятся.

Декрет о запрещении самовольного уничтожения архивов, без разрешения уполномоченного Главархива, не был известен всем комиссарам Тамбовского губисполкома.

Председатель ГубСовнархоза Гудков, бывший банщик, захотел уничтожить Архив Казенной Палаты, но по чьему-то совету все же обратился ко мне за разрешением, а когда я в разрешении отказал, то пообещал меня повесить. Однако такой веревки не нашлось, а уничтожить архив он все-же не посмел.

У Ревтрибунала полное отсутствие бумаги, и его председатель захотел было самовольно воспользоваться чистыми листами из дел судебных архивов.

Ему также указали на необходимость иметь мое разрешение, и он через посланного передал мне требование явиться к нему, а когда я по такому вызову не явился, пригрозил мне расстрелом…

Между виселицею и стенкой я все-таки уцелел.

Из архивов особенно пострадал судебный.

Так как до меня дошли сведения, что в Губчеку были сданы уездными чеками некоторые архивы дворянских имений, то я и направился туда за справками.

Меня приняла какая-то шикарно одетая особа, типа содержательницы веселых домов, с золотыми браслетами и кольцами на обеих руках, как будто-бы она сидела не у входа в Палаческую Живодерню Советов, этого палладиума «Рабоче-крестьянской» власти, а у двери бального залы.

Она долго упиралась в выдаче мне упомянутой справки, наконец уплыла куда-то вглубь живодерни, и от старшого принесла отрицательный ответ, а между тем было совершенно определенно известно, что именно уездные чеки уничтожили несколько уездных дворянских архивов, особенно, на юге губернии.

Из местных событий следует отметить смерть кн[язя] Н. Н. Челокаева, последнего оставшегося в живых члена Комитета по освобождению крестьян, бывшего Губернским Предводителем в течение 50 лет, и затем гнусное убийство Советами А. Н. Нарышкиной. Кн[язь] Челокаев, статс-дама А. Н. Нарышкина и С. П. Воейкова, трое знатнейших и старейших представителей Тамбовского Дворянства, в возрасте каждый из них около 90 лет, поселились под гнетом разных жилищных стеснений, вместе в доме Нарышкиной. Живые обломки родовитой старины среди разбушевавшегося грязного моря обнаглевшей черни!

Расстрел статс-дамы А. Н. Нарышкиной был делом рук Комиссара Губчеки Якимчика и начальника ее Секретно-оперативного Отдела Калитина.

Рассказывали, что Нарышкина, вызванная в Губчеку первоначально для допроса, надела на себя драгоценности и, возбудив таким образом разбойничью алчность названных живодеров, этим и погубила себя.

Хотя Нарышкина и успела протелеграфировать об аресте своему племяннику, наркоминделу Чичерину, однако, именно в виду этого обстоятельства, негодяи поспешили ускорить ее убийство, и ответная телеграмма Чичерина о приостановлении расстрела пришла уже после «казни».

Передавали даже, что оба негодяя были вызваны в Москву и расстреляны.

Губерния к лету 1919-го года оказалась под угрозой белого движения.

Впрочем, еще до Деникинского наступления, самый южный уездный город – Борисоглебск был в таком положении, что жители, ложась спать, не знали, под чьею властью они будут вставать: казаки постоянно совершали набеги на этот город, а Соввласть без боя убегала и, выждав где-нибудь «в кустах» ухода казаков, вновь появлялась в Борисоглебске.

Постепенно в местных «Известиях» стали печататься сообщения о приближении белых к губернии, обычно сопровождавшийся решительным заявлением о том, что Советская Власть не потерпит «белых бандитов» в губернии и что жители могут быть спокойны.

Обыватели, боявшиеся гражданской войны, советских расправ и мести, и жаждавшие освобождения от Советского ига, конечно, не были спокойны и с нетерпением ожидали прихода белых.

К тому-же никто «Известиям» не верил, ибо из сообщений людей, приходивших с Юга, жители были прекрасно осведомлены о том, что «враг» давно уже вступил в пределы губернии.

Когда рекомендуют читать советские газеты для ознакомления с взглядами противника, то забывают, что эти газеты печатаются не на бумаге, а на сплошном вранье.

Доказательство – ежедневные изобличения Советской печати во лжи в зарубежных русских изданиях, равно как и в иностранных.

В моей памяти запечатлилось несколько веселых образцов этого нередко исключительного по своей неестественности советского вранья.

В Тамбовских «Известиях» (11-го или 12-го мая 1920 года) по поводу «трудовой» недели в губернии сообщалось, что в одном месте из 500 пудов подсолнухов добыли 400 пудов масла и 300 пудов жмыхов.

Когда, придя в тот же день в Губисполком по одному делу, я обратил внимание секретаря его на невероятность подобного сообщения и он судорожно бросился искать номер газеты, которой, кстати, в Канцелярии не оказалось, то его помощник, также еврей, успокоительно заметил: «Чего Вы волнуетесь, товарищ? Разве Вы не знаете, что у нас все сведения берутся с потолка?». Такие «потолочные» сообщения и наполняют Совгазеты.

В Московских совгазетах того же года было напечатано явно ложное известие провокационного назначения о том, что поляки взорвали в Киеве Владимирский Собор.

Атеистическая власть пыталась вызвать негодование на почве возбуждения религиозного чувства!

На этом маленьком примере можно видеть, как «Рабоче-крестьянское» правительство не брезговало ничем для достижения своих целей.

По Ташкентским известиям 1921-го года Советский Монетный Двор чеканил ежедневно 60 000 серебряных рублей, а в г. Верном (Семиречье), в том же году, во время самого развала[1] голода, на афишных столбах красовалась глубоко утешительная телеграмма: «Людоеды (sic!) на острове Калгуев убили 19361 морского зверя и пожертвовали эту добычу в пользу голодающих».

До чего при советской власти смягчились «людоеды»: во-первых, сжалились над голодающими; во-вторых, вместо человечины заготовили впрок зверину! Да и звери не пожалели себя, ради советского красного словца! Так совт[неразб.]ки самоедов превратили в людоедов.

Известия о проникновении белых в губернии стали повторяться; приказано было рыть окопы и сгонять на эту работу местное население, а в то же время был объявлен набор.

Наконец, появилось сообщение, начинавшееся словами: «Враг превосходными силами прорвался в губернию». Советам уже нельзя было скрывать истину.

3-го августа началась эвакуация, а 4-го, накануне вступления белых в город, была выпущена какая-то уже литографическая листовка, в коей выражалась уверенность, что все «честные» граждане сплотятся на защиту Соввласти; набор же прекратился приблизительно за неделю до этого.

4-го августа был днем эвакуационного столпотворения. Первым выкатился красный автомобиль чеки, летевший с быстротою молнии, остальные советские автомобили наезжали один на другой, мчались военные и прочие обозы, провезли каких-то 2 старых пушки, а главную сумятицу вносили телеги с крестьянами-коммунистами и их семьями, за коими в беспорядке гнали домашний скот, который иногда, вырываясь из-под охраны, рассыпался во все стороны, замешкивался среди телег и автомобилей и, в ужасе мыча и блея, судорожно бился среди всей этой движущейся массы.

Это производило затор, и временами вся бегущая орда сбивалась в сплошную кучу среди неописуемого крика, воя, рева животных и взаимных проклятий.

Из Архивного управления, помещавшегося в самом высоком здании города, весь «исход» был видим прекрасно.

В нижних этажах помещался госпиталь, который решено было эвакуации не подвергать и который был замечателен: чрезвычайно диким уходом за больными, невероятною смертностью и беспощадным обкрадыванием больных красноармейцев «красными»-же сиделками, сестрами, фельдшерами и поварами.

Только что оправившимся от тифа давали нередко недоваренное черное мясо, капусту и картофель; больные умирали массами и, дабы не беспокоиться их погребением, трупы горою складывали в садовой беседке до весны, так что больным из окон все это было прекрасно видно, но о душевном состоянии больных при виде этого зрелища никто не заботился.

Вышеуказанная больничная челядь тащила: свечи, мыло, белье и прочее и продавала обывателям за хорошую цену, наживаясь на ворованном добре.

Все это были коммунисты или «сочувствующие», отнюдь не стеснявшиеся воровать у своих «красных» воинов даже лекарства.

Одна фельдшерица рассказывала, как происходило воровство: если, положим, больному давалось мясо, разрезанное на 7 кусков, то один кусок забирал фельдшер, один повар и один подающая сиделка, а, так-как больных было свыше сотни, то каждый из этих трех не только прокармливал себя и свою семью, но и получал некоторый излишек, который также пускался в продажу.

Лекарства постоянно подменивались: более дорогие оставлялись себе, а больным давались какие-нибудь безразличные капли или настойки дешевой стоимости.

Вечером 4-го августа пришлось наблюдать довольно веселые картинки исхода красных из Тамбова.

По одной из двух главных улиц, на углу коих находилось наше Управление, в сумерках спешно двигался воинский обоз, состоявший из длинных и низких телег. Откуда-то послышался крик: «казаки», и весь обоз сразу в панике дернулся вперед: возчики дико заорали, заругались и беспощадно захлестали лошадей: обоз помчался усиленным скоком, пока, наконец, пара лошадей одной телеги не вспрыгнула обеими ногами на задок предшествовавшего воза.

Это застопорило весь обоз, и он превратился в сплошную линию повозок, топчущихся на одном месте среди панического ужаса людей и лошадей: крик «казаки», сплошная матерная брань, метания и топот лошадей и бряцание телег производили нечто ужасное.

Наконец, прискакал коммунистический офицер, нахлестал людей и лошадей, телеги расцепили и обоз бешеною скоростью помчался на Кирсановский мост.

На другой из упомянутых улиц возникло более важное происшествие: оставленные в окопах войска, видя, что коммунистические части удирают, решили последовать их примеру, покинули окопы и, ударившись в бегство, нагнали эти части как раз возле Архивного управления.

Коммунистические военачальники, возмущенные подобным «нарушением дисциплины» решительно потребовали от войск возвращаться в окопы, но те не менее решительно воспротивились и хором заорали: «Что ж вы, так вашу…., своих коммунистов спасаете, а нас бросаете казакам…».

Несколько минут в воздухе висела густая «родственная» брань, и, казалось, дело дойдет до драки, но у коммунистов нашелся пулемет, который и направили против окопных войск: последние с бешеными угрозами отхлынули назад и на следующее утро в окопах сдались казакам без малейшего сопротивления!

Рассказывали, что таким-же порядком сдались казакам 10 000 тысяч красного войска в с. Арапове, близ Тамбова.

Когда на вопрос Мамонтова к кому они желают примкнуть: к белым или к красными, они ответили: «Тот что ослобонит нас, батюшка!», — доблестный генерал сказал: «Ну, нам такой сволочи не надо, по домам!».

Мамонтовский отряд въехал в Тамбов 5-го августа старого стиля, на рассвете.

При проезде казаков по Теплой улице, где были расположены чекистские учреждения, им донесли, что в одном из домов безмятежно почивает коммунист – председатель суда над дезертирами.

Это был еврей лет 20-ти: его немедленно извлекли и еще тепленьким довольно красиво повесили на одном из фонарей Главной улицы.

Параллельно ему, через тротуар, в палисаднике какого-то частного дома покоилось тело другого верного, хотя и немного, советского [неразб.].

То был китаец, бывший часовым в Чеке, с которым Соввласть, как ей и полагается, сыграла подлую шутку: Чекистское начальство, улепетывая из города, оставило этого желтокожего на посту и приказало никого не впускать: китаец, вследствие плохого знания языка, очевидно, не понял всего происходившего, остался на посту и, когда казаки потребовали сдачи, оказал им сопротивление, за что и был незамедлительно убит.

В другом месте можно было видеть еще двух казненных.

Вот, к глубокому удивлению, и все жертвы в самом городе.

Наблюдался случай и комической расправы: против Дворянского Собрания большевики поставили «памятник» Карлу Марксу – невысокое досчатое с выцветшим до белизны красным флагом сооружение, наподобие подмостков к купальням; казаки стали его разрушать и раздавать досчатый лом обывателям на топливо, когда из толпы зевак выделился какой-то еврей в лапсердаке, с проповедью о том, что сооружение этого «памятника» стоило известного труда, что труд надо уважать и т.п.

Казаки добродушно посмеялись, разрушение, конечно, продолжали, а на еврея натравили мальчишек, которые камнеметательным наступлением быстро обратили лапсердачного проповедника в бегство.

Чувствовалось, однако, что тщательного розыска коммунистов произведено не было.

Мне пришлось даже наблюдать случай чрезвычайно снисходительности: ранним утром 5-го августа возле дома Управления показались 2 конных казака, они ехали очень медленно, а в это время по Кирсановскому мосту то же конный удирал какой-то запоздалый коммунист, который оборачиваясь назад, с лошади все время стрелял в казаков; пули просвистывали мимо.

Расстояние между казаками и коммунистом было никак не более 100 саженей; один из казаков уже взялся было за винтовку, но другой его остановил, и коммунист преспокойно ускакал.

Было совершенно ясно, что казаки хорошо видели коммуниста: один на мосту он представлял для них прекрасную цель, казаков было два: не попал один, так другой угодил бы, и тем не менее большевика пощадили, несмотря на то, что он первый открыл огонь, и это не более как счастливая случайность, что он несколько раз промахнулся.

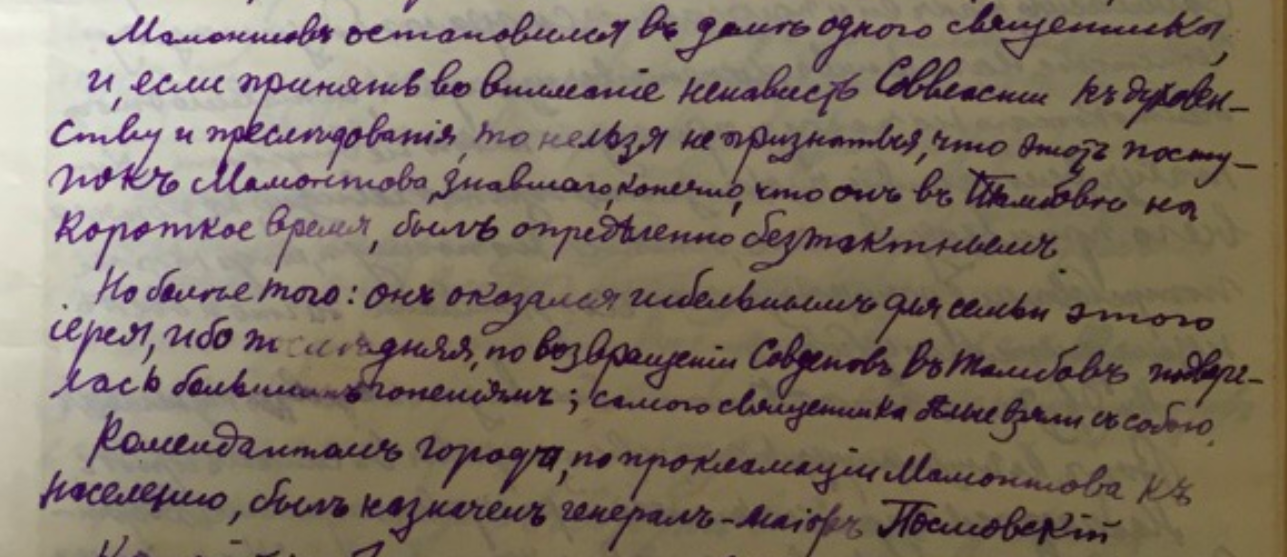

Мамонтов остановился в доме одного священника и, если принять во внимание ненависть Соввласти к духовенству и преследования, то нельзя не признаться, что этот поступок Мамонтова, знавшего, конечно, что он в Тамбове на короткое время, был определенно бестактным.

Но более того: он оказался гибельным для семьи этого иерея, ибо последняя, по возвращении Совдепов в Тамбов подверглась большим гонениям; самого священника белые взяли с собою.

Комендантом города, по прокламации Мамонтова к населению, был назначен генерал-майор Постовский.

Казачий набег причинил Соввласти большие тыловые неприятности: около 400 вагонов, груженых советскими воинскими запасами было сожжено у самого вокзала, разгромлен также спиртовой завод, служивший Советам для военных надобностей, прерваны сообщения, сами Советы обращены в бегство, известное число негодяев уничтожено и сдавшиеся советские части были распущены по домам.

Такие сведения я получил от одного члена губисполкома.

Жителям, само собою, никаких обид не чинилось, но розничные магазины, к тому времени все огосударствленные, были казаками весьма облегчены.

Делалось это открыто и чрезвычайно просто: к магазину подъезжала длинная и вместительная арба; подходила группа казаков, замок разбивался или расстреливался из ружья, смотря по вдохновению воинов; затем казаки запихивали разное добро по карманам и в сумки, нагружали арбу горою и отчаливали.

При этом наблюдалось не совсем красивое зрелище: вместе с казаками проникали в магазины и местные обыватели, истосковавшиеся по обуви, одежде и т.д. и желавшие поживиться этими благами.

Они рассчитывали на то, что казаки, в положении спасителей народа от советского чудища, проявят рыцарское благородство и отнюдь не помешают избавляемому народу запастись необходимыми для него благами.

Но расчет оказался ошибочным: казаки думали только о себе и забирали магазинное добро только для себя, отнюдь не желая по-братски делиться им с обывателями, ссорились с последними, отнимали взятые ими вещи, выгоняли из магазинов и нередко поколачивали. Иным удавалось что-нибудь урвать…

Под гнетом нужды обыватели вновь прокрадывались в лавку, и опять творилась та же история.

Но, если казаки не желали делиться с обывателями по-братски и отдавать товары безвозмездно, то они охотно торговали и тут же сбывали товары желающим, принимая в уплату только керенки и царские деньги.

Тут же можно было видеть и заметный упадок дисциплины, ибо офицеры не могли прекратить эти действия простым приказанием, им приходилось убеждать и уговаривать станичников.

На моих глазах к одной облегчавшейся лавке подошел казачий офицер и довольно мягко предложил покончить это занятие, то казаки взмолились: «Так что дозвольте еще немного, Ваше Благородие!» и самонаграждение продолжалось: офицер, видимо, ничего поделать не мог.

Желая узнать, свободно ли от красных пространство к югу от казачьего наступления, я спросил какого-то казака, где комендантское управление, но в ответ он строго потребовал мой паспорт и, подержав советское удостоверение вверх ногами с минуту в руках, сказал что-то наставительное и, не ответив на вопрос, ускакал.

Тогда я пошел на вокзал и спросил о том же бывшего там офицера, который ответил: «Нет, мы определенно знаем, что красные у нас в тылу».

В это время к офицеру подошли трое весьма солидных обывателей города и, в качестве представителей населения, задали ему серьезно волновавший жителей вопрос о том, прочно ли занят город или только временно.

Надо иметь ввиду, что население было совершенно лишено каких-бы то ни было известий всероссийского объема, что, если вопрос этот и мог показаться наивным с военной точки зрения, то, с другой стороны, он имел глубокое обоснование в тогдашних условиях кровавой действительности, так-как обыватели, по примерам других городов, уже хорошо знали, как жестоко мстила Соввласть за малейшее проявления сочувствия или оказание какой-бы то-ни было помощи белым.

Офицер отвечал, что город занят прочно, и в свою очередь спросил: «Вам довольно два полка в городе и четыре за городом?».

Можно предположить, что офицер дипломатически хитрил, что он и сам ничего определенного не знал и т.п., но нельзя отрицать что этот его вопрос сам по себе был совершенно бессмысленным, ибо не только мирные горожане, но и самый опытный стратег, не зная ни сил обоих сторон, ни их вооружения, ни их взаимного расположения, не мог бы дать никакого толкового ответа.

Не будучи в состоянии выйти из столь затруднительного положения, обыватели, ввиду заявления офицера о прочном занятии города, попросили осведомить о сем жителей посредством соответствующего объявления от имени Властей.

Офицер же возразил, что он капитан N.N. в качестве коменданта города, подтверждает свое заявление, и поэтому, де нет нужды в особой о сем прокламации.

Приходилось недоумевать, кто-же комендант города: этот капитан или генерал Постовский.

Представители населения, однако продолжали настаивать, а капитан заметил, что он командует кавалерийскою частью и пишущих машин с собою не возит.

В ответ на это ему указали, что жители напечатают просимое объявление сами, лишь бы только капитан подписал; которым же окончательно объявит, что у него и на это нет времени, так как он должен спешно отправиться на 11-ую версту, где большевики делают подкоп железнодорожного полотна, и предложил напечатать объявление без его подписи.

Так как подобное объявление было бы какою-то странною декламациею неизвестного происхождения, то жители, конечно, от такой бессмысленной затеи отказались и ушли ни с чем.

Мамонтовцы не сразу покинули город, а смывались постепенно, направляясь в Козлов, где им и пришлось вступить в бой с коммунистами; последних казаков видели утром 7-го августа.

Этим же утром я зашел в помещение Чеки: всюду царил страшный беспорядок и повсюду уже три дня без перерыва горело электричество: чекисты «утекали» столь быстро, что им было не до таких пустяков…

Среди разного мусора я поднял совершенно растерзанную довольно объемную рукопись, которая носила название: «Золотые слова Ленина»: какой-то глупец из чекистов тщательным почерком, но без всякого порядка и смысла, заносил сюда все, что изрекал советский ересиарх по какому-бы то ни было поводу.

Хотя от двойного освещения, естественного и искусственного и было весьма светло, однако общее впечатление от этих полуподвалов было весьма мрачным, так как оно невольно окрашивалось сознанием, что тут творился кровавый и подлый советский суд.

Часам к 11 я с одним знакомым вернулся домой, было тепло и хорошо; город же как будто вымер.

Но только что мы поднялись на третий этаж, как на Главной улице посыпались выстрелы, дикие выкрики и ругань.

Оказалось, что из-за противоположного угла, со стороны Кирсановского моста вынырнуло десятка два темного вида личностей, которые палили в воздух и поднимали усиленный шум.

Первое впечатление, что это не более как скандальное буйство по пьяному делу.

На улице не было ни души, кроме одного еврея, быстро удалявшегося от этого угла по той же стороне.

Услышав позади себя выстрелы и крики, он бросился бежать и свернул в боковую улицу.

Но как только он побежал, выстрелы и крики участились, и какой-то присадистый малый, лет 40, в прежней военной форме, по виду фельдфебель, командирским тоном заорал: «Пулеметами их, белую сволочь, пулеметами, мать и т.д.».

Ни пулеметов, ни белых, однако не было, и походило на то, как будто вся эта банда преследовала единственного несчастного еврея, убегавшего во все лопатки…

Однако шайка и не собиралась гнаться за евреем, а топталась на одном месте, как группа статистов самого захудалого театра, словно исполняя чье-то задание на тему: «Шуметь, братцы, шуметь».

В дальнейшем выяснилось, что сие комедийное действо не было ни пьяным скандалом, ни погоней за евреем: это было не более и не менее, как «взятие» Тамбова красными!

Это был тот славный подвиг, о котором в совгазете сообщалось, что красные овладели Тамбовом после кровопролитного боя и что «7000 казачьих тел валяются на улицах города…»

Произошло это глубоко историческое событие так.

Я уже писал, что тщательного поиска коммунистов в Тамбове, к сожалению, произведено не было, а на самом деле их оставалось в городе не мало.

Особенно бросалось тамбовцам в глаза наличие невиданного до казачьего налета количества «братьев милосердия» из молодой солдатни, с повязками Красного креста на руках.

Под этим флагом и без оного не мало красных пребывало в городе под мамонтовскою властью.

Они из своих нор, конечно, с усердием вынюхивали воздух и об уходе казаков узнали немедленно и гораздо раньше, чем-то могла сделать тамбовская Соввласть, скрывавшаяся в Кирсановском уезде.

Трое из этих коммунистов, в том числе некий сапожник Савченко, дотоле совершенно незаметный, решили отличиться перед Соввластью и дружно разыграли вышеописанное театральное представление.

Они образовали триумвират и тотчас же после «победы» о всех своих подвигах протелеграфировали Троцкому, как Главковерху, который в восхищении и решил наградить их.

Затем за подписью всех трех расклеили воззвание к жителям, в котором указывали «толстоногим» буржуям, что теперь последние сами смогли убедиться в том, что белое движение не более, как грабеж.

Сторонние остряки находили, что упрек в «толстоногости» есть единственная крупица истины во всем воззвании, но что его надо было относить к тамбовкам, а не к тамбовцам.

В том же воззвании триумвират провозгласил себя единственным «законным» преемником Соввласти и воссел на трон в доме Дворянского Собрания.

Триумвирская шатия разрослась и самоснабдилась окружением.

На третий день прибыла, однако «подлинная» Соввласть и потребовала упразднения Триумвирата, который, ссылаясь на свои боевые заслуги, от самоубийства отказался, пригрозив вооруженным сопротивлением и со своею босоногою командою заперся в Доме Дворянства.

Тогда Губисполком выкатил на площадь перед Домом Дворянства 2 орудия, Триумвират почувствовал смущение и сдался.

Триумвиры были арестованы, а Троцкому Исполком отправил надлежащее донесение, которое не успело прибыть на место, как от Главковерха пришла телеграмма о награждении триумвиров: кого золотыми часами, кого деньгами и т.д…

Тогда, говоря по-советски, от этой «склоки» получилась большая «невязка»: всесоветские герои, награжденные за чрезвычайную доблесть самим Главковерхом, были посажены в тюрьму наравне с «белыми бандитами»!

Пришлось босяков этих выпустить, но все же Губисполком отправил их в Москву.

Затем началось: ежедневно хватали, ежедневно убивали…

Одного обывателя расстреляли за то, что он на улице расцеловал первого встретившегося ему казака.

Далее решено было начать преследование и истребление уцелевших членов политических партий: К-Д, Н-С, С-Д и С-Р, для чего понадобилось осведомиться о наличных деятелях этих партий в Тамбове, и в сих целях Чека решила использовать данные архивов Жандармского Управления.

Не позже как через неделю после ухода Мамонтова, в мое управление явился юнец лет 20-ти, который, представившись в качестве агента Чеки, выразил желание ознакомиться с делами о названных партиях.

В ответ на мое требование представить письменные данные о поручении, он предъявил служебный билет, где было означена фамилия «Исаков».

Тогда я объявил Исакову, что только на основании служебного билета допустить его работать нельзя, что я не имею никаких данных доверять ему, и потребовал представить от Чеки письменное предложение о поручении ему осмотра указанных дел.

Архив Жандармского Управления был нами уже описан, часть дел погибла, у нас к тому времени оказалось 2 описи: Жандармская и Управленская.

Исаков ушел, и прошло часа 1 ½, пока он вернулся. Этого времени мне было совершенно достаточно, чтобы принять надлежащие меры…

Теперь я с облегченною совестью дал Исакову на просмотр обе описи, и он погрузился в чтение…

Этот мальчишка-недоучка, ничего, конечно, не понимавший в нашей судебной практике, естественно никогда не мог бы разобраться в таких записях, как: «О привлечении к ответственности мещанина И. И. Иванова по 2 ч. 101 ст. Уг[оловного] Ул[ожения]».

Исаков, наконец, взмолился: «Скажите, товарищ Уполномоченный, могут ли здесь быть какие-нибудь дела, полезные для нас?»

Я сурово указал, что обращение ко мне за помощью было нарушением его служебного долга, ибо для ответа на его вопрос я должен был узнать его задания, а эти задания секретны и доверены только ему одному, но что, если он не откроет мне своих заданий, то он, по-своему маловедению, все равно в этой описи не разберется.

Исаков присмирел, но через некоторое время не выдержал и проболтался…

Чтобы поскорее освободиться от присутствия чекиста, я объяснил ему, что в этих делах партийная принадлежность не указывается, но он все-же попросил выдать ему описи для представления в чеку, и под расписку получил одну из них, с обязательством вернуть в трехдневный срок.

На следующее утро, часов в 10, к нашему Управлению подкатил красный автомобиль чеки, и в Управление вошли Исаков и с ним еще какой-то тип, с лицом, несомненно красивым, но явно преступным, лет 25-30.

Исаков представил его мне: Начальник Секретно-Оперативного Отделения чеки товарищ Калитин, стало быть, начальник палачей всей губернии.

Калитин попросил меня подтвердить мое мнение о непригодности для Чеки жандармских дел, что я охотно и сделал, и в свою очередь попросил его письменно подтвердить о ненахождении в Губчеке каких-бы то ни было архивов из дворянских имений Борисоглебского уезда, где, по основательным данным, весьма разрушительно хозяйничала местная уездная чека.

Эти уездные чеки представляли из себя такую грубую и бессмысленно-жестокую подлость, что даже Советская власть принуждена была их упразднить, вскоре после их учреждения.

Калитин приказал Исакову тут же написать удостоверение, дабы он мог немедленно подписать.

И в ожидании навел разговор о нашествии Мамонтова, которого и обвинил в том, что он выпустил из тюрьмы 80 человек разных «бандитов», которые разбежались и которых ему теперь приходится ловить. «И вот, когда расстреляешь несколько человек, оно и на душе легче», — заметил он с искренним простодушием.

Далее стал он рассказывать о своем искусстве открывать шифры, и случайно взгляд его упал на книгу Беляева «Руководство к чтению рукописей», на раскрытых страницах которой были представлены образцы скорописи XVIII-го века.

Калитин внезапно выхватил эту книгу и совершенно серьезно крича, что в ней он нашел шифры, стал показывать ее Исакову и заявил, что возьмет ее в Чеку.

Когда он сел на свое место, я столь же внезапно вырвал книгу у Калитина и, показывая ее с известного расстояния, объяснил ему назначение «Руководства», причем он успокоился лишь после того, как я самым решительным планом объявил, что книга – казенное имущество и захватить ее будет грабежом Совучреждения.

Несколько позже, зимою мне пришлось иметь дело еще с одним представителем Чеки, явившимся для снятия с меня показаний по поводу одного случая.

Записав мои ответы, он не смог составить протокол и стал просить об этом меня, а, когда я указал ему на то, что советского правописания не знаю и пишу только по-старому, то он буквально ответил следующее: «Пишите хоть старым, хоть новым правописанием: я ни того, ни другого не знаю, и протокола написать не могу». Таковы были «работники» Чеки, и этим зверюгам и невеждам вверяется расследование «государственных» преступлений, от них зависит жизнь человека в Совдепии и на их «работе» основано самое существование мнимого и самозваного «Рабоче-крестьянского» правительства.

Жизнь в губернских небольших городах и до войны не представляла особого интереса и разнообразия, но, по крайней мере основные житейские потребности человек легко мог удовлетворить, возможно было свободное общение между людьми, и повсюду можно было встретить интеллигентных людей, которые чем-то интересовались, с которыми можно было о многом поговорить и приятно провести время; при советской же власти жизнь стала невыносимо-мрачной и гнусной: человек не только не может удовлетворить своих простейших потребностей, но и за недостатком всего необходимого, в постоянной погоне за преодолением холода и голода, обратился в жалкое животное, ежедневно трепещущее за свое прозябание, трусливо озирающееся во все стороны и отовсюду угрожаемое подлою жестокостью насильно навязанной народу власти.

В мае 1920 г. я покинул Тамбов навсегда, посреди всевозможных слухов о том, что казаки взяли Смоленск и вместе с белыми идут на Москву…

Н[иколай] Н[иколаевич] Терновский.

ГАРФ. Ф. Р5881. Оп. 2. Д. 679. Рукопись. Подлинник.

[1] Так в тексте.

P.S. Оказывается все уже опубликовано с примечаниями и предисловием.